自動スケーリングの使用

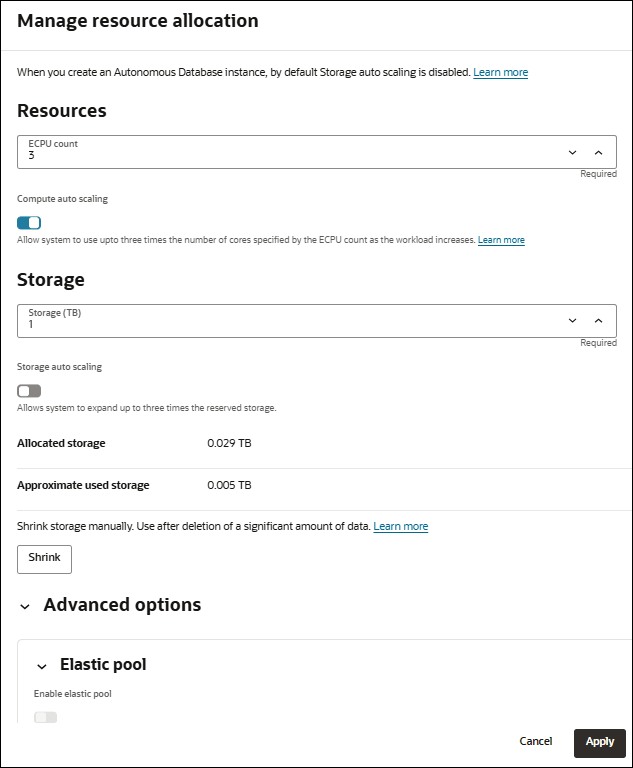

Autonomous AI Databaseインスタンスを作成すると、デフォルトでコンピュート自動スケーリングが有効になり、ストレージ自動スケーリングが無効になります。Oracle Cloud Infrastructure Consoleから自動スケーリングを管理して、コンピュート自動スケーリングまたはストレージ自動スケーリングを有効または無効にできます。

- コンピュート自動スケーリング

コンピュート自動スケーリングが有効な場合、データベースは、Oracle Cloud Infrastructure Consoleの「ECPU数」または「OCPU数」フィールドに示すように、ECPU数(データベースがOCPUを使用する場合のOCPU)で指定された数よりも最大3倍のCPUおよびIOリソースを使用できます。 - ストレージ自動スケーリング

Autonomous AI Databaseインスタンスを作成すると、デフォルトでストレージ自動スケーリングが無効になります。Oracle Cloud Infrastructure ConsoleまたはAPIを使用して、スケーリングを管理し、ストレージの自動スケーリングを有効にできます。 - ストレージの縮小

データベースで使用されるストレージが割り当てられたストレージより大幅に低い場合、縮小操作によって割り当てられたストレージが削減されます。

親トピック: コンピュートおよびストレージ制限の更新

コンピュート自動スケーリング

自動スケーリングが有効になっている場合、ワークロードに追加CPUおよびIOリソースが必要になると、手動で操作する必要なく、データベースで自動的にリソースが使用されます。たとえば:

-

ECPUコンピュート・モデルでは、ECPU数が512の場合、これにより、自動スケーリングが有効なときに、データベースが最大512 x 3 ECPU (1536 ECPU)を使用できます。

1時間中に使用されたECPUの平均数を確認するには、データベース・アクションのデータベース・ダッシュボード・カードの「概要」タブで「割り当てられたECPU数」グラフを使用します。詳細は、データベース・ダッシュボードの概要を参照してください。

-

OCPUコンピュート・モデルでは、OCPU数が128の場合、自動スケーリングを有効にすると、データベースで最大128 x 3 OCPU (384 OCPU)を使用できます。

1時間中に使用されたOCPUの平均数を確認するには、データベース・アクションのデータベース・ダッシュボード・カードの「概要」タブで「割当て済OCPUの数」グラフを使用します。詳細は、データベース・ダッシュボードの概要を参照してください。

コンピュート自動スケーリングを有効にしても、事前定義済サービスの同時実行性および並列化の設定は変更されません。詳細は、「Autonomous AI Databaseでの同時実行性および優先度の管理」を参照してください。

ライセンス・タイプによって、最大ECPU数が決まります。たとえば、ライセンス・タイプがOracle Database Standard Edition (SE)でのライセンス持込み(BYOL)の場合、ECPU数の最大値は32です。このライセンス・タイプの場合、ECPU数の最大許容値は32です。コンピュート自動スケーリングを有効にすると、最大ECPU数 x 3 ECPUを使用できます。このライセンスでは、コンピュート自動スケーリングの有効化の有無にかかわらず、最大32 ECPUまで使用できるECPUの数を制限します。

コンピュート自動スケーリングが有効になっている場合、データベースが使用でき、ワークロードで必要に応じて追加のCPU消費量に対して請求される可能性があります(Oracle Cloud Infrastructure Consoleの「ECPU数」または「OCPU数」フィールドに示すように、ベースCPUの数を最大3倍(3x)にします。コンピュート自動スケーリング請求の詳細は、Oracle Autonomous Database Serverless機能の請求を参照してください。

コンピュート自動スケーリングを有効にするステップは、「CPUまたはストレージ・リソースの追加」または「自動スケーリングの有効化」を参照してください。

親トピック: 自動スケーリングの使用

ストレージ自動スケーリング

Autonomous AI Databaseインスタンスを作成すると、デフォルトではストレージ自動スケーリングが無効になります。Oracle Cloud Infrastructure ConsoleまたはAPIを使用して、スケーリングを管理し、ストレージの自動スケーリングを有効にできます。

ストレージ自動スケーリングを有効にすると、Autonomous AI Databaseは、Oracle Cloud Infrastructure Consoleの「ストレージ」フィールドに示されているストレージで指定されているように、予約ベース・ストレージの3倍まで使用するように拡張できます。追加の記憶域が必要な場合は、手動で操作することなく、予約済記憶域が自動的に使用されます。

データベースをプロビジョニングまたはクローニングするときにベース・ストレージを指定します。または、OCIコンソールの「その他のアクション」の下の「リソース割当ての管理」をクリックし、ストレージ・サイズを変更することで、いつでもストレージを変更できます。ワークロード・タイプおよびコンピュート・モデルの選択に応じて、予約済ベース・ストレージ・ユニットを指定する次のオプションがあります:

-

レイクハウス: ストレージをTB単位で指定します。

-

トランザクション処理: ストレージをギガバイト(GB)またはテラバイト(TB)で指定します。GBユニットは、ワークロード・タイプがトランザクション処理で、コンピュート・モデルがECPUの場合にのみ使用できます。

Oracle Cloud Infrastructure ConsoleまたはAPIを使用して、最大384TBの自律型AIデータベース・インスタンスのストレージをプロビジョニングまたは自動スケーリングできます。384TBを超えるストレージ要件の場合、Oracleでは、Oracle Cloud Supportでサービス・リクエストを提出することをお薦めします。

たとえば、ストレージが100TBでストレージ自動スケーリングが有効な場合、最大300TBのストレージにアクセスできます。また、ストレージが200TBの場合、最大384TBにアクセスできます(サービス・リクエストを送信して最大値を大きくリクエストした場合、最大値はカスタム最大サイズになります)。

データ・フローとして、ワークロード・タイプに応じて、次のように請求されます。

-

予約済ベース・ストレージ未満のストレージ使用量については、ベース・ストレージに基づいて請求されます。

-

割り当てられたストレージが予約済ベース・ストレージを超えると、ワークロード・タイプLakehouseに対して最も近いTBに切り上げられた割当済ストレージと、ワークロード・タイプTransaction Processing、APEXまたはJSONに対して最も近いGBに、指定された時間に切り上げられたストレージ使用量に基づいて課金されます。

たとえば、ワークロード・タイプがLakehouseの場合、予約ベース・ストレージが4TBであれば、割り当てられたストレージが4TBのストレージを超えると、ベース・ストレージ(4TB)に基づいて請求が行われます。4TBを超えると、割り当てられたストレージに基づき、直近のTBに切り上げられた指定時間にストレージの請求が行われます。この例では、割り当てられたストレージが特定の時間(4.9TBなど)で4TBを超える場合、その時間以降に5TBのストレージが請求されます。

その後、1TBのデータを削除すると、割り当てられたストレージは4.9TBのままとなり、縮小操作を実行するまで5TBの課金が行われます。縮小操作を実行すると、Autonomous AI Databaseによって、割り当てられたストレージを3.9TB (データおよびUNDO表領域の縮小)に減らすことができます。縮小操作が完了し、割当て済ストレージ(3.9TB)が再び予約済ベース・ストレージ(4TB)を下回ると、4TBの予約済ベース・ストレージについて再度請求されます。詳細は、Shrink Storageを参照してください。

一時表領域を減らすには、データベースの再起動が必要です。

ストレージ自動スケーリングを無効にし、使用済ストレージが予約済ベース・ストレージよりも大きい場合(Oracle Cloud Infrastructure Consoleの「ストレージ」フィールドに示されているストレージで指定)、Autonomous AI Databaseでは、ストレージ自動スケーリングの無効化の確認ダイアログに警告が表示されます。この警告により、予約済ベース・ストレージの値が、レイクハウス・ワークロード・インスタンスの実際のストレージ使用量よりも最も近いTBに増加するか、トランザクション処理ワークロード・インスタンスの実際のストレージ使用量よりも最も近いGBに増加するかがわかり、新しい予約済ベース・ストレージ値が表示されます。

Autonomous AI Databaseインスタンスのストレージの使用状況を確認するには、「概要」タブで「データベース・アクション」の「データベース・ダッシュボード」カードをクリックして、「割り当てられたストレージ」および「使用されたストレージ」グラフを表示できます。詳細は、データベース・ダッシュボードの概要を参照してください。

ストレージの自動スケーリングを有効にするステップは、「CPUまたはストレージ・リソースの追加」または「自動スケーリングの有効化」を参照してください。

ストレージ自動スケーリングを有効にする場合は、次の点に注意してください:

-

Autonomous AI Databaseでは、Exadata Smart Flash Cacheを使用して、頻繁にアクセスされるデータを自動的にキャッシュし、高いI/O速度と高速フラッシュ・レスポンス時間を提供します。データベースのフラッシュ・キャッシュの量は、プロビジョニングするストレージの量、またはストレージの自動スケーリングを有効にした場合に割り当てられるストレージの量によって異なります。

ストレージ自動スケーリングが無効になっている場合、保証される最小フラッシュ・キャッシュ・サイズは、データベースのプロビジョニングされたストレージ・サイズの10%です。

ストレージ自動スケーリングが有効な場合、保証される最小フラッシュ・キャッシュ・サイズは、データベースのプロビジョニングされたベース・ストレージ・サイズまたは割り当てられたストレージ・サイズの10% (いずれか大きい方)です。

親トピック: 自動スケーリングの使用

ストレージの縮小

データベースで使用されるストレージが割り当てられたストレージより大幅に低い場合、縮小操作によって割り当てられたストレージが削減されます。

ストレージの割り当てと縮小操作を理解するには、次の点に注意してください。

-

予約済ベース・ストレージ: 自動スケーリングされた値を除き、データベースのプロビジョニングまたはスケーリング時にデータベースに対して選択するストレージの基本量です。予約済ベース・ストレージは、Oracle Cloud Infrastructure Consoleの「ストレージ」フィールドに表示されます。

-

割当て済記憶域: すべてのデータベース表領域(サンプル・スキーマ表領域を除く)用に物理的に予約された記憶域の量です。この数には、これらの表領域の空き領域も含まれます。

-

使用済記憶域: すべての表領域で実際に使用される記憶域の量です(サンプル・スキーマ表領域を除く)。使用済ストレージでは、これらの表領域の空き領域は除外されます。使用済ストレージは、内部的に使用される一時領域を含む、データベース・オブジェクト、表、索引などによって実際に使用されるストレージです。

-

最大ストレージ: 予約されている最大ストレージです。ストレージの自動スケーリングが無効になっている場合、最大ストレージは予約済ベース・ストレージと等しくなります。ストレージ自動スケーリングが有効な場合、最大ストレージはベース・ストレージの3倍になります(最大= 予約ベース

x3)。

Always Free Autonomous AI Databaseでは、縮小操作は使用できません。

ストレージを縮小するには:

縮小操作は長時間実行操作です。

縮小操作では、次のすべてを適用する必要があります:

-

ストレージ自動スケーリングを有効にする必要があります。

-

割当て済ストレージは、予約済ベース・ストレージより大きくする必要があります。

-

1TBに切り上げられた割当て済ストレージは、1TB以上削減できます。

-

次の条件を満たす必要があります。

割当て済ストレージ- 使用済ストレージ> 100 GB

「縮小」をクリックし、これらの条件が満たされないと、Autonomous AI Databaseに「アクションは使用できません」ダイアログが表示されます。

「縮小」操作については、次の点に注意してください:

-

縮小操作では、データベースのCPUを使用する

alter table... move online操作が実行されます。縮小操作の実行が遅いか、非常に長い時間がかかる場合、OracleではCPUの数をスケール・アップすることをお薦めします。詳細は、CPUまたはストレージ・リソースの追加または自動スケーリングの有効化を参照してください。 -

Autonomous AI Databaseインスタンスに次のものが含まれている場合、縮小操作は許可されません:

-

ベクトルインデックス

-

トランザクション・イベント・キュー

-

MEMOPTIMIZE FOR WRITE表

-

-

ROWIDデータ型の列がある場合、これらの列値が指すROWIDは、縮小操作中に変更される可能性があります。 -

次を含む表は、縮小操作中にオフラインに移動できます。これらの表に対するDML操作は、移動中にブロックされる可能性があり、縮小操作が完了するまで、これらの表の表索引が使用できなくなります。

-

ビットマップ結合索引を持つ表

-

ネストされた表

-

オブジェクトテーブル

-

不変表

-

ブロックチェーン・テーブル

-

ドメイン索引があるパーティション表

-

-

縮小操作をデータ削除操作の直後に実行すると、縮小操作が失敗する可能性があります。これは、Autonomous AI Databaseがストレージ値を再計算するために必要な遅延が原因である可能性があります。この場合、Oracleでは、縮小操作を再試行することをお薦めします(つまり、ストレージの削除および関連するストレージ使用状況の更新が完了して縮小操作を再度実行するまで数分待機します)。

親トピック: 自動スケーリングの使用